Sektorkopplung durch die Energiewende

Volker Quaschning

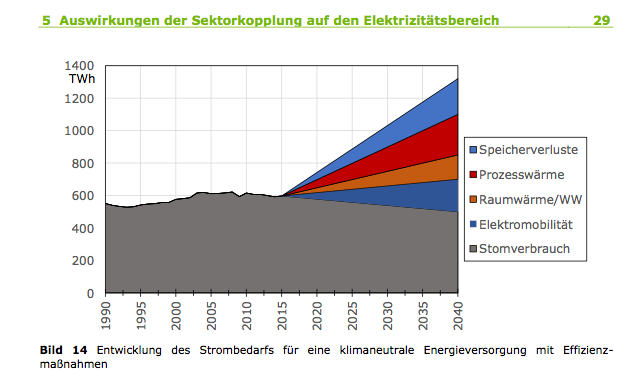

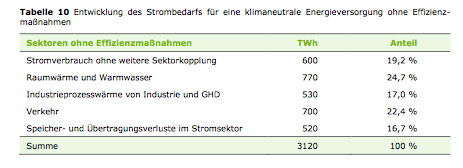

Dies ist eine mit Bildern 13, 14 und Tabellen 10, 11 ergnzte Kopie der Kurzfassung von Volker Quaschnings Studie

"Sektorkopplung durch die Energiewende - Anforderungen an den Ausbau erneuerbarer Energien zum Erreichen der Pariser Klimaschutzziele unter Bercksichtigung der Sektorkopplung", HTW Berlin, 20.6.2016

zum Vergr§ern auf Bild klicken

Kurzfassung

Beim Pariser Klimagipfel wurde beschlossen, die globale Erwrmung mglichst auf 1.5 Grad Celsius zu begrenzen, um die Folgen des Klimawandels noch in einem vertretbaren Ausma§ zu halten. Dazu ist eine Reduktion des energiebedingten Kohlendioxidaussto§es gegen 2040 auf null erforderlich. Danach darf kein fossiles Erdgas, Erdl und keine Kohle mehr genutzt werden oder das zu viel emittierte Kohlendioxid muss mit aufwndigen und kostenintensiven CCS-Verfahren wieder der Atmosphre entzogen und endgelagert werden. Die Energieversorgung in den Sektoren Strom, Wrme und Verkehr sollte daher bis 2040 vollstndig mit erneuerbaren Energien gedeckt werden.

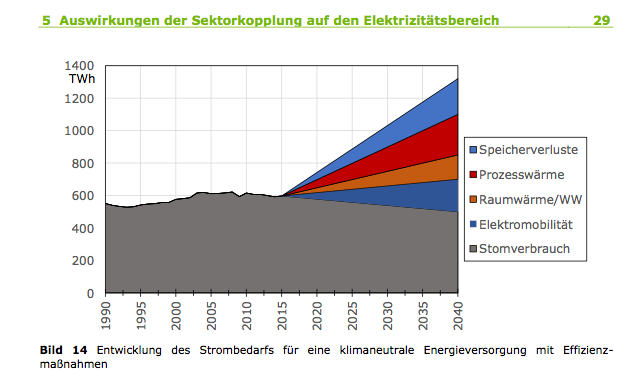

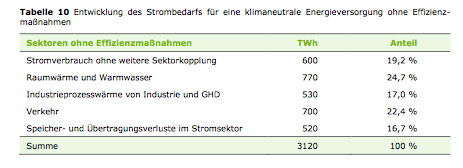

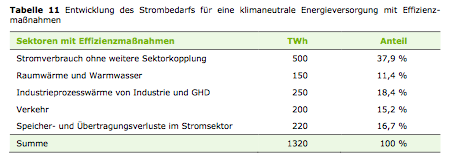

Die Potenziale fr Biomasse, Geothermie und Solarthermie sind in Deutschland begrenzt. Darum muss der wesentliche Anteil der knftigen Energieversorgung durch Strom aus Windkraft und Photovoltaik gedeckt werden. Bei gleichbleibenden Verhaltens- und Konsummustern steigt dadurch der Stromverbrauch von derzeit rund 600 TWh auf gut 1300 TWh an. Voraussetzung sind ambitionierte Effizienzma§nahmen. Der motorisierte Stra§enverkehr muss fast vollstndig elektrifiziert werden. Gegen 2050 mssen dafr die Produktion von Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren eingestellt und fr den Gterverkehr wichtige Fernstra§en mit Oberleitungen versehen werden. Im Wrmebereich drfen ab dem Jahr 2020 keine neuen Gas- oder

lheizungen sowie KWK-Anlagen installiert werden. Aus Effizienzgrnden wird knftig der berwiegende Anteil der Raumwrme durch Wrmepumpen gedeckt.

Werden die Effizienzma§nahmen nicht umgesetzt, steigt der Strombedarf auf bis zu 3000 TWh an. Diese Strommenge in absehbarer Zeit klimaneutral zu decken ist unrealistisch. Selbst fr einen Strombedarf von 1300 TWh muss das Ausbautempo von Solar- und Windkraftanlagen deutlich steigen.

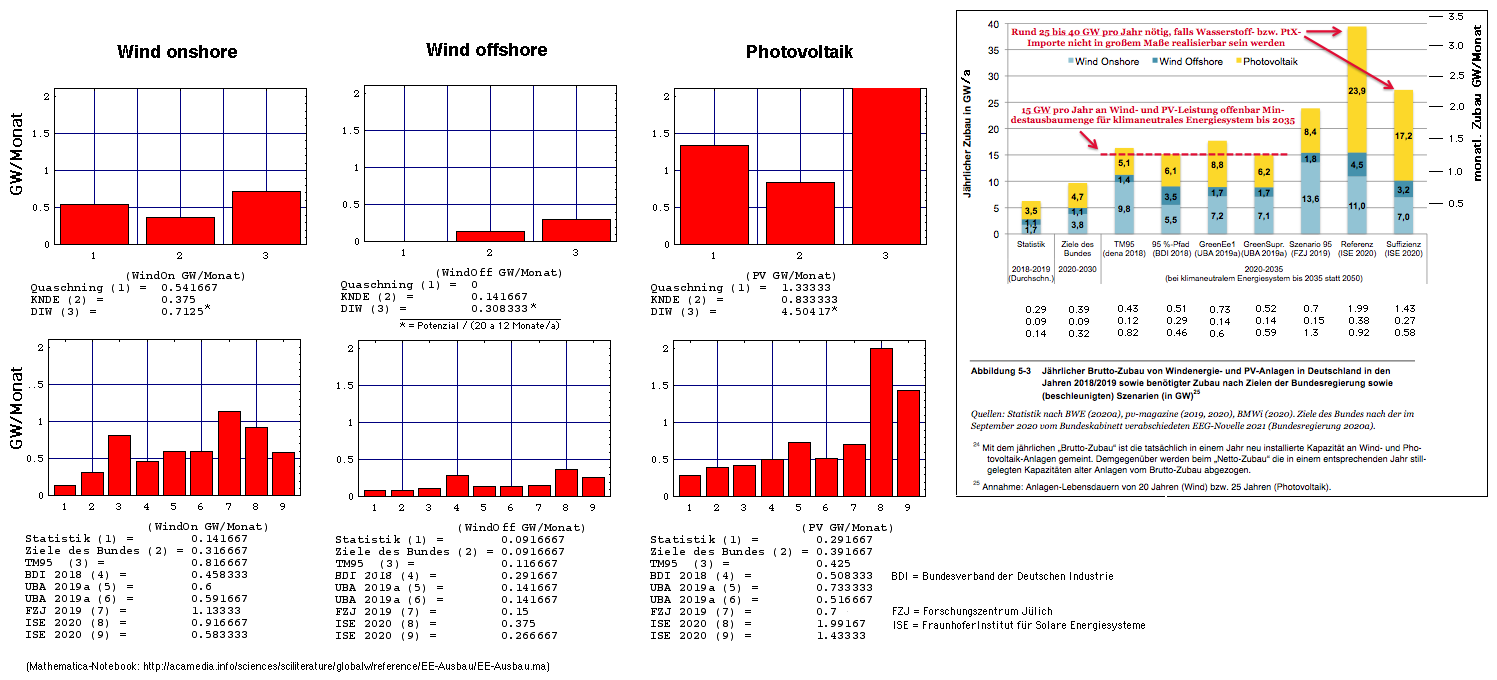

- Bei der Onshore-Windkraft liegt der empfohlene jhrliche Nettozubau bei 6.3 GW,

- bei der Offshore-Windkraft bei 3 GW und

- bei der Photovoltaik bei 15 GW.

Zur kosteneffizienten Integration dieser erneuerbaren Kraftwerksleistungen muss ein Kohleausstieg bis sptestens 2030 erfolgen.

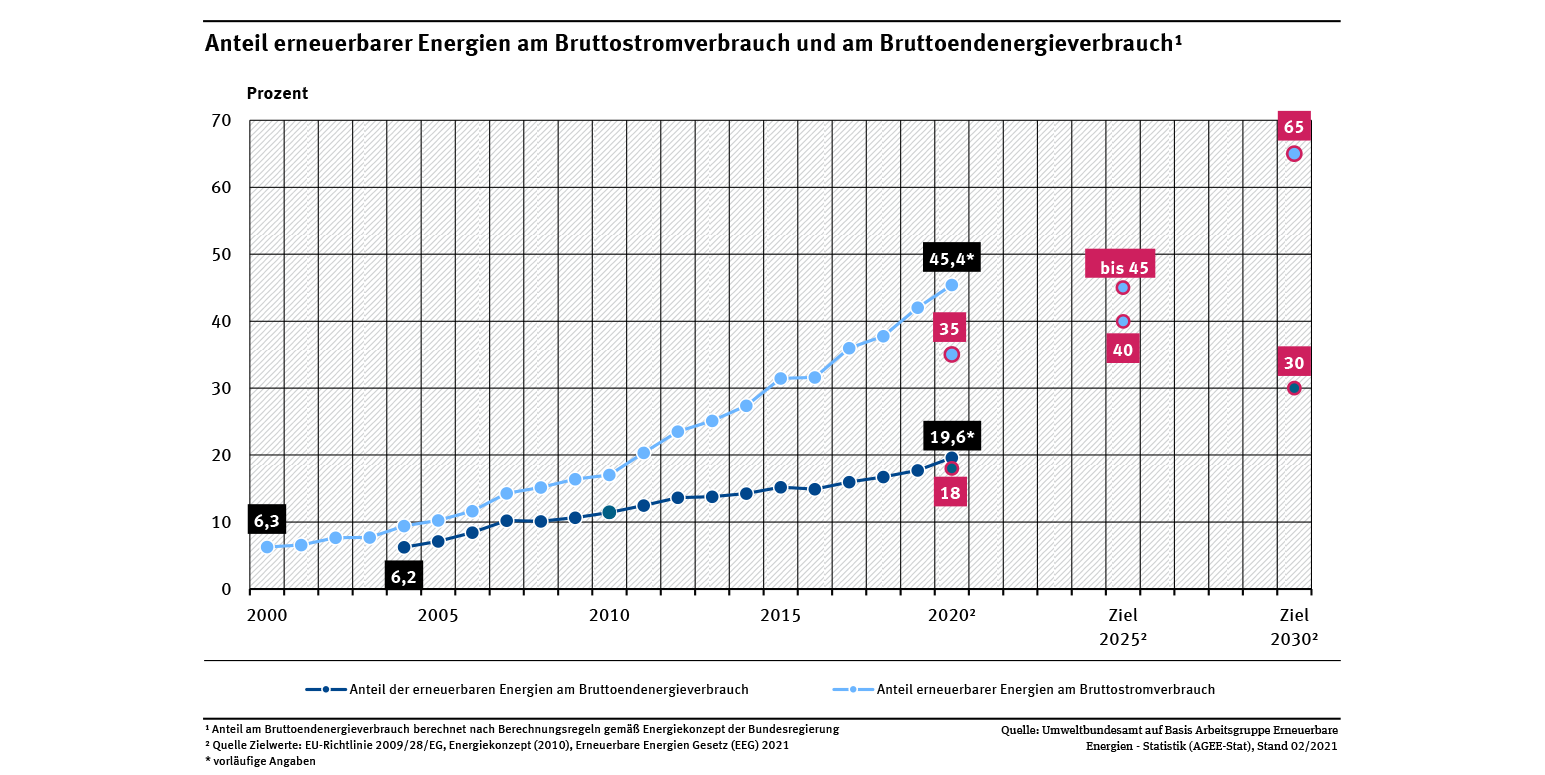

Mit den heutigen Zielvorgaben aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz besteht keinerlei Mglichkeit, die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen. Das ist den politischen Verantwortlichen entweder nicht bewusst oder sie nehmen ein Verletzen der Klimaschutzverpflichtungen bewusst in Kauf oder setzen auf eine nachtrgliche Korrektur durch CCS-Technologien. Da keine dieser Optionen gesellschaftlich tragbar ist, sind schnelle und einschneidende Korrekturen der Energiepolitik dringend erforderlich.

Schlussfolgerungen der Studie

- Fr einen erfolgreichen Klimaschutz mssen die Sektoren Strom, Wrme und Verkehr bis zum Jahr 2040 vollstndig dekarbonisiert werden.

- Kohlekraftwerke zhlen zu den gr§ten Verursachern von Kohlendioxidemissionen. Der Kohleausstieg sollte daher sptestens 2030 abgeschlossen sein. Hierfr ist auch die schnelle Errichtung von Speichern erforderlich.

- Mit der jetzigen Energiepolitik und den Zubaukorridoren fr den Ausbau der regenerativen Stromerzeugung im EEG knnen regernative Energien bis zum Jahr 2040 nur bis zu 35 % des erforderlichen Bedarfs decken. Das Einhalten der Pariser Klimaschutzvereinbarungen ist damit absolut unmglich.

- Knftig wird auch ein gro§er Teil des Energiebedarfs in den Sektoren Wrme und Transport durch elektrischen Strom aus Solar- und Windkraftanlagen gedeckt werden mssen. Dadurch steigt der Stromverbrauch von derzeit 628 TWh auf mindestens 1320 TWh.

- Werden keine ambitionierten Effizienzma§nahmen umgesetzt, kann sich der Strombedarf verfnffachen und auf ber 3000 TWh ansteigen. Dieser Bedarf lsst sich bis 2040 nicht durch erneuerbare Energien in Deutschland decken.

- Aus Effizienzgrnden scheiden knftig Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sowie Gasheizungen und KWK-Anlagen aus.

- Mglichst ab 2025, sptestens aber ab 2030, sollten daher in Deutschland keine Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Die wichtigsten Fernstra§en sind mit elektrischen Oberleitungen zu versehen.

- Gas-Brennwertkessel und KWK-Anlagen drfen ab dem Jahr 2020 nicht mehr neu gebaut werden. Stattdessen mssen effiziente Wrmepumpen die Gebudewrmeversorgung und Warmwasserbereitung weitgehend bernehmen.

- Durch Gebudesanierung sollte der Wrmebedarf der Gebude in den nchsten 25 Jahren mglichst um 30 bis 50 Prozent gesenkt werden.

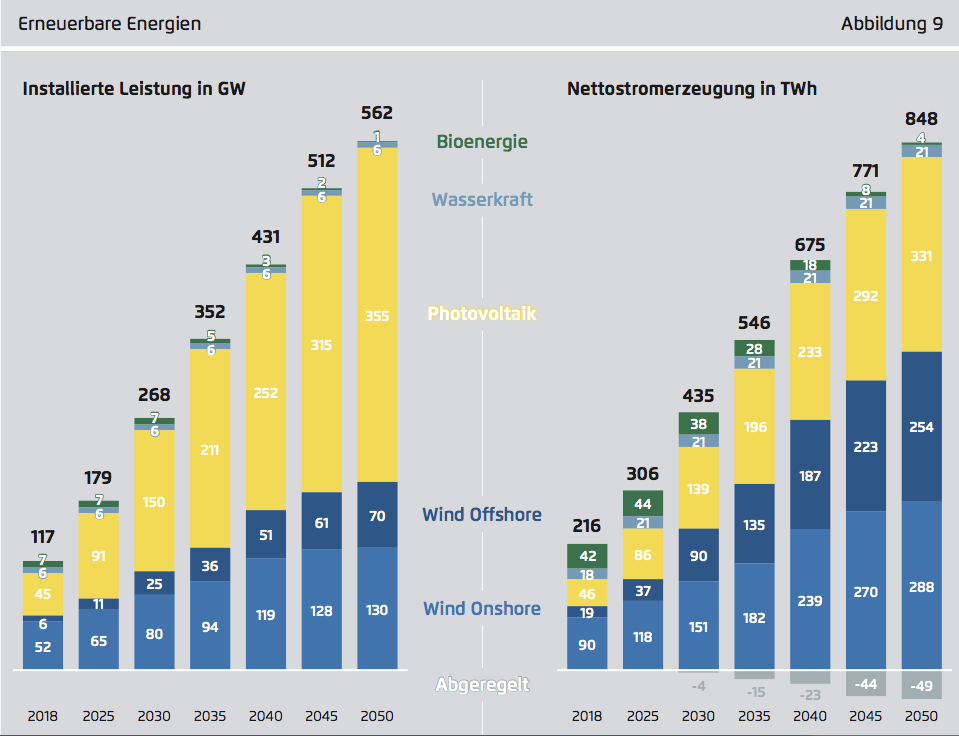

- Fr die regenerative Stromerzeugung wird fr das Jahr 2040

- fr Onshore-Windkraft eine installierte Leistung von 200 GW,

- fr die Offshore-Windkraft von 76 GW und

- fr die Photovoltaik von 400 GW empfohlen.

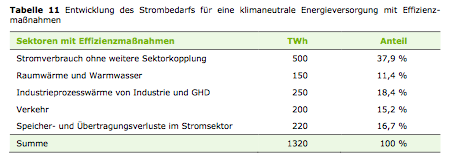

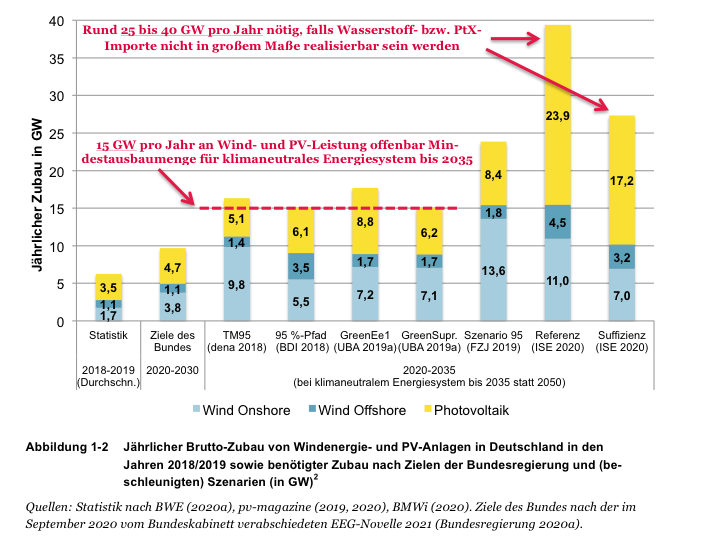

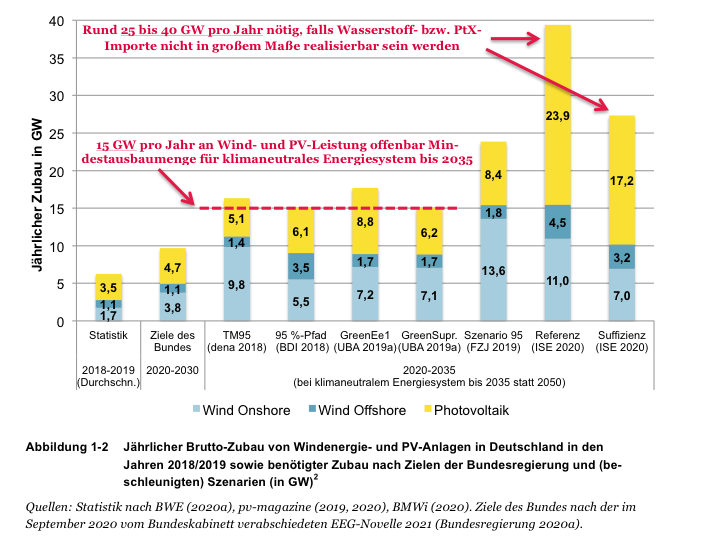

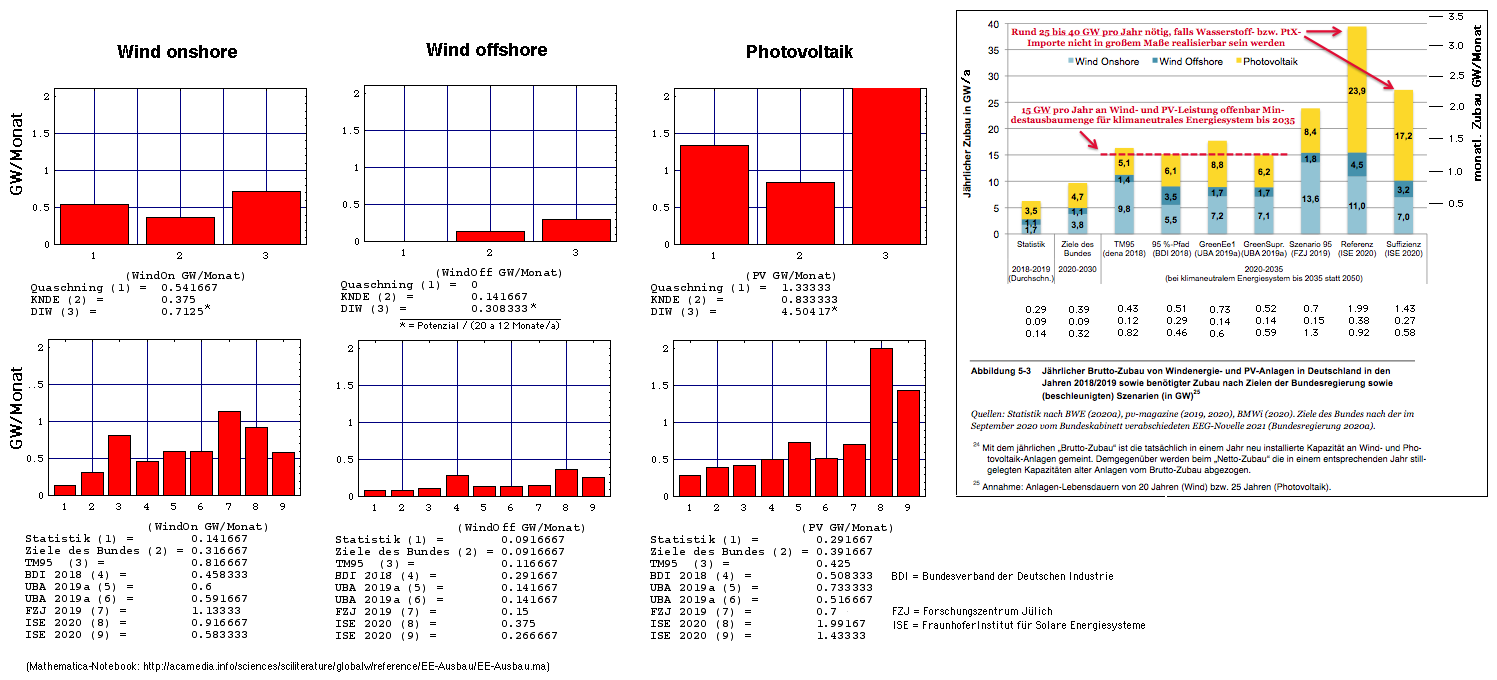

- Der erforderliche Nettozubau betrgt fr die Onshore-Windkraft 6.3 GW, fr die Offshore-Windkraft 2.9 GW und fr die Photovoltaik 15 GW pro Jahr.

100 Prozent erneuerbare Energien fr Deutschland: Koordinierte Ausbauplanung notwendig

DIW Wochenbericht 29/30 / 2021, S. 507-513

Download (im Cache) -

Gesamtausgabe (PDF 2.5 MB)

Leonard Gke, Claudia Kemfert, Mario Kendziorski, Christian von Hirschhausen

ãDas Ausbautempo muss stark gesteigert werden, sowohl bei der Windenergie als auch bei der Solarenergie. Fr eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien mssen wir die Rahmenbedingungen fr alle Sektoren schaffen, nicht nur fr Strom, sondern auch fr Wrme und Mobilitt. Dann knnte es sehr schnell gehen.Ò Claudia Kemfert

|

Wenn das bis 2035 verwirklicht werden soll, bedeutet das einen Zubau von 3 GW (PV + Wind) pro Monat.

|

Nutzung ausschlie§lich erneuerbarer Energien ist mglich und sicher

-

Eine gesamtwirtschaftlich kostengnstige Einhaltung der Klimaschutzziele erfordert eine zu 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung in Deutschland.

- ... [E]in vollstndig auf erneuerbaren Energien basierendes Energiesystem in der gesamten Europischen Union, in Deutschland und auch auf Ebene aller 38 Planungsregionen [ist] mglich.

- Au§ereuropische Importe von Wasserstoff, bei denen auf absehbare Zeit auch fossile Energietrger genutzt werden, sind nicht notwendig.

- Die vorhandenen Potenziale in den Planungsregionen Deutschlands sind ausreichend, mssen jedoch wesentlich aktiver erschlossen werden.

- Auch bei einer vollstndig erneuerbaren Energieversorgung wre die stndliche Versorgungssicherheit des Systems gewhrleistet, sofern Flexibilittsoptionen genutzt werden. Hierzu gehrt auch die Einbindung Deutschlands in das Verbundnetz, das den Export von Strom bei berschuss beziehungsweise auch den Import zur Deckung der Nachfrage gewhrleistet.

- Die Perspektive einer Vollversorgung durch erneuerbare Energien muss in die Planung des gesamten Energiesystems einbezogen werden. Dies bezieht sich

- sowohl auf die Anordnung von Erzeugungs- und Speicheranlagen

- als auch auf die Netzinfrastruktur.

- Der Szenariorahmen fr den Netzentwicklungsplan Strom sollte in der nchsten Fassung 100-Prozent-Erneuerbare-Szenarien beinhalten.

- Auch europaweit ist die Umstellung von fossilen Kraftwerken und von Kernkraftwerken auf erneuerbare Energien wichtig.

- Daher ist gerade auf europischer Ebene die Anpassung der laufenden Zehn-Jahres-Entwicklungsplne besonders dringend, da diese nach wie vor erhebliche fossile Kapazitten und Kernkraft vorsehen.

CO2-neutral bis 2035:

Eckpunkte eines deutschen

Beitrags zur Einhaltung

der 1,5-¡C-Grenze

Diskussionsbeitrag fr Fridays for Future Deutschland mit finanzieller Untersttzung durch die GLS Bank

(2. korrigierte Auflage)

Georg Kobiela et al., Wuppertal-Institut, Oktober 2020

Literatur

Das bedeutet 2 ... 3 GW (PV + Wind) pro Monat

|

Volker Quaschning

Werden die Effizienzma§nahmen nicht umgesetzt, steigt der Strombedarf auf bis zu 3000 TWh/a an. Diese Strommenge in absehbarer Zeit klimaneutral zu decken ist unrealistisch. Selbst fr einen Strombedarf von 1300 TWh/a muss das Ausbautempo von Solar- und Windkraftanlagen deutlich steigen.

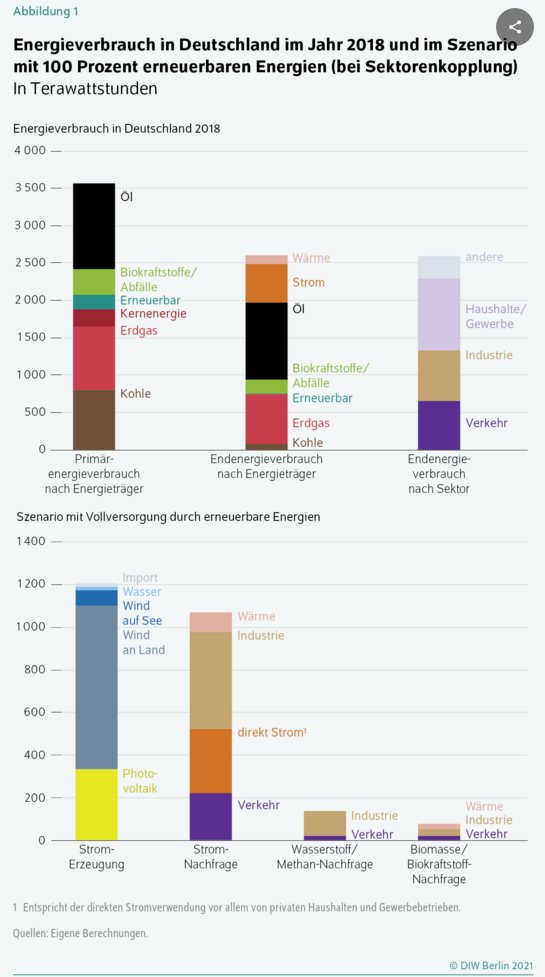

Agora-Energiewende & Prognos in Studie (2020) "Klimaneutrales Deutschland" (s. unten): Nettostromerzeugung bei Sektorkopplung: 848 TWh/a

|

- Bei der Onshore-Windkraft liegt der empfohlene jhrliche Nettozubau bei 6.3 GW/a,

- bei der Offshore-Windkraft bei 3 GW/a und

- bei der Photovoltaik bei 15 GW/a.

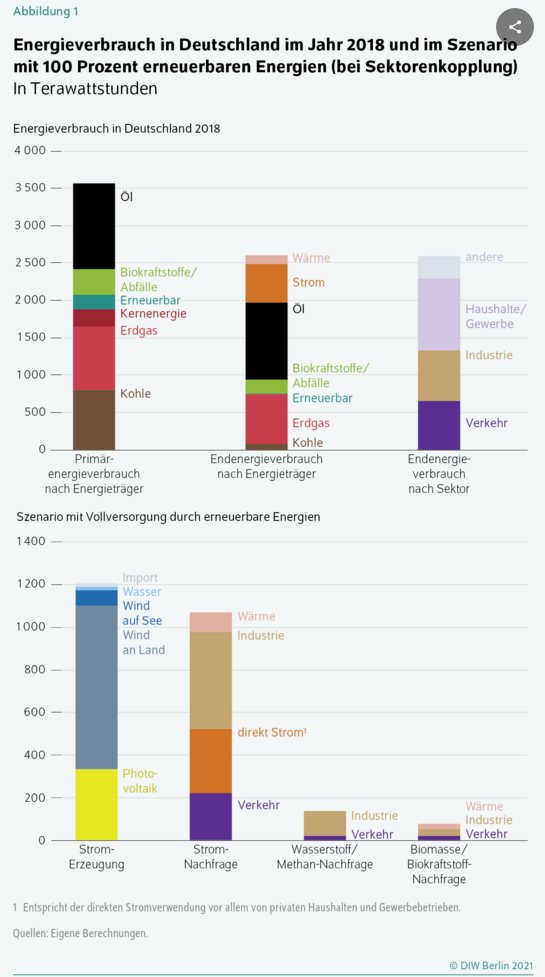

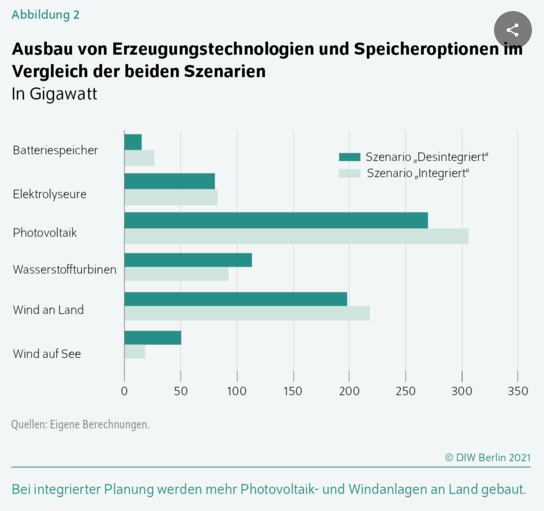

Quelle: DIW

Quelle: Uba, 2021,

Entwicklung des Endenergieverbrauchs nach Sektoren und Energietrgern , 10. Mai 2021

Quelle: Stiftung Klimaneutrales Deutschland (KNDE)

|

1. Volker Quaschning (HTW), "Klimaschutz in der Sackgasse Ð Bedrohungen und Wege in eine neue Energiewelt", 17. Juni 2019 (im Cache)

Notwendiger Ausbau

- Onshore-Wind: 6.5 GW/a

- PV: 16 GW/a

Potential

- PV: 400 GW (= 0.6% der Landesflche)

- 200 GW auf Gebuden,

- 200 GW auf Freiflchen = 1000 km^2 bei 20% Modulwirkungsgrad

- landwirtschaftliche Flchen: 182 000 km2

- Wind: 276 GW

- 200 GW onshore (installiert 53 GW, Stand: Ende 2018)

- 76 GW offshore

2. Forschungszentrum Jlich (2020): Projektion fr 2050 im Szenario "95% (80%) Reduktion im Vergleich zu 1990"

- PV: 167 (109) GW (Tab. 5.3)

- 104 (63) GW, Volllaststunden: 1187 (1194) h/a auf Freiflchen,

- 63 (46) GW, 1100 (1100) h/a auf Dchern

- Wind: 264 (175) GW (Tab. 5.2)

- 231 (153) GW, Volllaststunden: 2354 (2384) h/a onshore

- 33 (22) GW, Volllaststunden: 4595 (4595) h/a offshore

3. Stiftung Klimaneutralitt (2020): Projektion "Klimaneutrales Deutschland" fr 2050 (2030) der Agora Energiewende, Agora Verkehrswende, Prognos (s. hier)

- PV: 355 GW (150 GW),

- Ausbau im Zeitraum 2021 - 2030: 10 GW/a, Bruttozubau 98 GW

- Wind

- onshore: 130 GW (80 GW),

- Ausbau im Zeitraum 2021 - 2030: 4.5 GW/a, Bruttozubau 44 GW

- offshore: 79 GW (25 GW),

- Ausbau im Zeitraum 2021 - 2030: 1.7 GW/a, Bruttozubau 17 GW

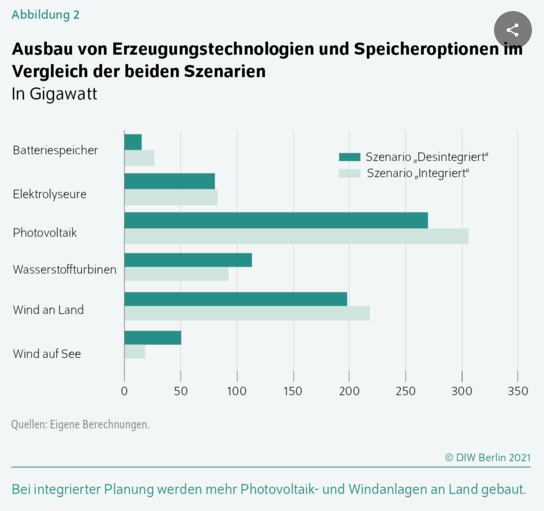

4. DIW 2021 für Sektorkopplung bei 100% Erneuerbaren Energien in Deutschland (Kurzfassung, Langfassung im Cache):

- PV

- Aufdach: 900 GW

- Freiflchen: 226 GW

- Wind

- onshore: 223 GW

- offshore: 80 GW

5. Ziel der Bundesregierung

- 67 bis 71 GW onshore (bis 2030). Gegenwärtig (2020) sind 55 GW (onshore) installiert.

6. Umweltbundesamt: Geplante Abstandsregeln fr Windrder gefhrden Klimaziele, 20.11.2019 (mehr)

- 81 GW: theoretisches Onshore-Wind-Leistungspotenzial der potenziell nutzbaren Flchen (bis 2030)

|

Version: 27.9.2021

Adresse dieser Seite

Home

Joachim Gruber

|